|

華嚴寺-1 / 四川旅遊訊息網 |

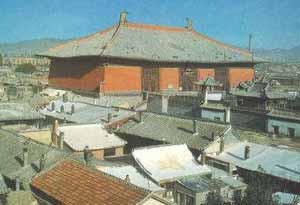

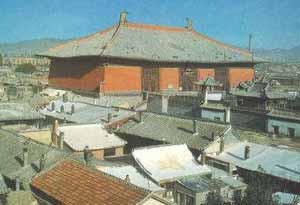

華嚴寺在山西大同市西部。殿宇嵯峨,氣勢雄偉壯觀,是遼金時期我國華嚴宗重要寺廟之一。始建於遼,遼代佛教華嚴宗盛行,道宗亦曾親 撰《華嚴經隨品贊》十卷,故雲中( 即雲中郡,今大同雁北一帶)特 建華嚴禪寺。因寺內曾奉安諸帝石像、銅像,當時還具有遼皇室祖廟性質。遼保大二年(1122年),寺內部分建築毀於兵火,後重建,至元代初年仍不失為雲中巨刹。明宣德、景泰年間大事重修,補塑佛像,勃然中興。明中葉以後分上下兩寺,各開山門,自成格局。清初寺院複遭摧折,幾經修繕,成今日之規模。現上下二寺雖連成為一體,仍各以一主 殿為中心。上寺以金建大雄寶殿為主,分為兩院,有山門、過殿、觀音閣、地藏閣及兩廂廊廡 ,高低錯落,井然有序。下寺以遼建薄伽教藏殿為中心,保存有遼代塑像、石經幢、樓閣式藏經櫃及天宮樓閣。下寺磚雕二門以東,又有天王殿、南北配殿和山門,別為一院。此寺主要殿宇皆面向東方,這與契丹族信鬼拜日、以東為上的宗教信仰和居住習俗有關。 華嚴寺大雄寶殿:在華嚴寺內北隅。始建於遼,保大之亂(1122年)毀於 兵火,金天眷三年(1140年)依舊址重建。殿身東向,大殿面闊九間,進深五間, 面積1,559 平方米,矗立在4米余高的臺上,是現存遼金時期最大的佛殿之一。 簷高9.5 米,廡殿項,正脊上的琉璃鴟吻規模甚大,高達4.5米,北端鴟吻系金代遺物, 歷經雨,至今光澤燦然。當心間及左右梢間辟門,形制古樸,為金代舊物, 門前所飾壺門,為已知較古者。殿內採用減柱法,減少內柱十二根,擴大了前 部空間面積,便於布列佛像和進行佛活動。殿內有五方佛和二十諸天等明代塑像,四 周壁面為清代罕見。頂部天花板彩面共973塊,大部為清代製作,所繪圓環、龍鳳、花 卉、梵文等圖案,極富變化。殿內還有一座2.5米高的木構樓閣模型,是仿製明代大 同城西北角的乾樓而作,為研究明代大同城樓結構的重要實物資料。 下’華嚴寺合掌露齒菩薩’華嚴寺薄伽教藏殿:在華嚴寺內。為存放經的殿堂,故名。遼重熙七年(1038年) 建,面闊五間,進深四間,殿身東向,單簷歇山頂。深五作雙抄,梁架折平緩,簷柱升起顯蓍,出簷深遠,整個建築結構嚴謹,比例適當,猶存唐代建築,是我國遼代殿堂建築的優秀遺構。殿內鬥八藻井等亦是遼代舊物,內槽彩畫中所繪網目紋、三角柿蒂等遼代通行的紋樣尚依稀可辨。寬闊的佛壇上布列遼代塑像三十一尊,技法嫺熟,如出一手。四壁列重樓式壁,為國內僅見之遼代小木作,堪稱藝術珍品。 合掌露齒菩薩是大同華嚴寺薄伽教殿內的著名彩塑。相傳,遼代皇家崇信佛教,徵調能工巧匠修建華嚴寺。城外有個雕造技術出眾的巧匠,不願為皇家賣命,而且也不忍心留下年輕的獨生女兒一人在家。這惹惱了官府,總管以違抗皇命的罪名把他痛打一頓。由於眾工匠的請求,才免於更大災禍。他女兒惦念老父親,便女扮男裝,假充工匠的兒子,托人說通總管,前來照顧老父親,並為皇室幹活。修建工程浩大,監管人員經常責打工匠。那姑娘主動替大夥煮飯燒菜,端茶送水。她見父親和工匠們塑造神像時苦苦思索,便常在一旁或立或坐,做出雙手合十、閉目誦經的姿態,為他們祈禱。雕工們受到啟示,便依著她的身段、體形、動態塑造修飾。這對工程進展起到了促進作用。姑娘的舉動,引起一個年輕工匠的注意。他覺察她並不是老工匠的兒子,而是老工匠的女兒,並且擔心被監工發現,那姑娘就會碰上厄運。事情果然發生了。一天,總監工發現老工匠的包工活沒幹完,就命人痛打他。就在這時,姑娘挺身而出,主動承擔責任。總監工似乎發現了這位兒子的秘密,就勒令剝光上身毆打。眼看情況就要暴露,她深情地望瞭望大家,隨即莞爾一笑,縱身投入鑄鍾造塔的滾沸的鐵水中。沸騰的鐵水濺了老高,老工匠的女兒化為 一朵白雲,飄向了天空。那總監工被濺起的鐵水燒死了。年輕工匠記住了老工匠女兒臨去之前的露齒一笑,就照她生前的身態、形體、眼神雕成了一尊菩薩像,放在顯要位置,特別把那露齒莞爾一笑的神情塑在雕像上。

Read the full story